教育经历: 1995/07—1998/07, 中国科学院金属腐蚀与防护研究所电化学腐蚀室,博士学位,导师:曹楚南 1990/07—1993/04, 中国科学院金属腐蚀与防护研究所,电化学腐蚀室,硕士学位,导师:曹楚南 1986/07—1990/07, 吉林大学,化学系,学士学位,导师:于连生 工作经历: 2007/07-至今,中国科学院金属研究所,金属腐蚀与防护国家重点实验室,腐蚀电化学创新项目组 研究员,博士生导师 2005/07-2007/07, 中国科学院金属研究所,金属腐蚀与防护国家重点实验室,纳米材料化学稳定性创新课题组 责任研究员 2004/12-2005/6, 英国国家物理实验室,电化学组, 访问学者 1999/07-2004/07, 中国科学院金属研究所,金属腐蚀与防护国家重点实验室,腐蚀电化学室 副研究员 1998/09-1999/03, 日本原子能研究所,表面化学组, 访问学者 1993/04-1998/09, 中国科学院金属腐蚀与防护研究所,腐蚀电化学室, 研究实习员、助理研究员 |

| 研究领域: |

1)金属材料的电化学腐蚀行为基础研究 2)深海环境中船用材料的腐蚀行为及有机涂层防护研究 3)材料的表面处理及大气环境中的电化学原位监检测技术研究 4)核电乏燃料干法处理中金属材料的服役行为及评价方法研究 5)人体植入材料与器件可靠性研究 |

| 承担科研项目情况: |

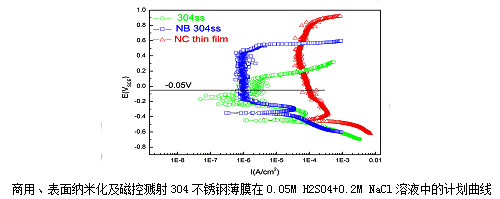

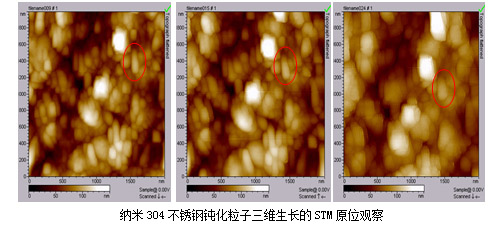

主要围绕金属材料在使役过程中面临的电化学腐蚀问题开展相关的基础理论、防护技术和原位监检测手段的研究。研究方向包括如下: 方向一、金属材料的电化学腐蚀行为基础研究 1、 纳米不锈钢电化学腐蚀规律研究 采用多种电化学测试手段及原位表征技术,结合半导体理论,探讨纳米不锈钢钝化行为,分析纳米化对不锈钢钝化膜形成过程及钝化膜稳定性的影响规律,揭示纳米不锈钢钝化膜稳定性的尺寸效应;利用电化学噪声技术及扫描隧道显微镜的原位观察分析纳米化对不锈钢金属点蚀的萌生、发展及过程的动力学影响机制。

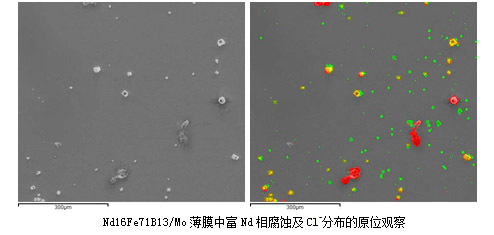

2、新型纳米磁性材料在典型我国几种典型大气环境中的腐蚀规律 围绕目前最有前景的纳米复合磁性材料,如Nb-Fe-B/aFe,探讨其在侵蚀性较强的污染工业大气、高湿高热的海洋大气等几种典型大气环境中的腐蚀失效机制,分析不同环境中材料的腐蚀演化规律,确定影响腐蚀演化进程的关键因素,找出反映腐蚀进程的关键参数,为材料腐蚀失效的实时监、检测提供必要的理论依据。

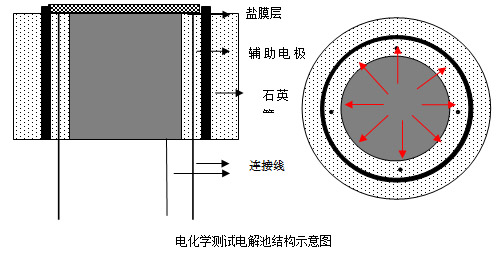

3、含氧水蒸气中固态盐膜下Fe-Cr、Ni-Cr合金腐蚀的电化学特征研究 将电化学方法引入到含氧水蒸气中固态盐膜下材料的腐蚀行为研究,探讨在300-600度的含氧水蒸气中、表面分别涂有NaCl、Na2SO4以及不同比例的NaCl、Na2SO4混合盐膜时金属腐蚀的电化学特征,阐明腐蚀过程中的电化学机制,分析影响电化学腐蚀历程的关键因素,确定整个腐蚀过程中化学氧化和电化学腐蚀各自的贡献和决定作用,全面剖析这种化学-电化学联合作用下的腐蚀过程的微观机制。

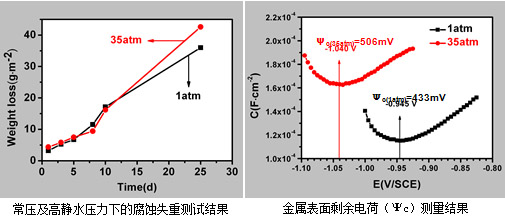

方向二、深海环境中船用材料的腐蚀行为及有机涂层防护研究 1、深海环境中高强钢电化学腐蚀行为和机理研究 根据实海环境特点,在实验室模拟不同深度(0-1000米)的海水环境,侧重探讨在不同深度的海洋环境中现役的各类舰船船体用高强钢及其焊缝区的腐蚀行为,重点查明高强钢的腐蚀类型、腐蚀速度,评价不同深度海水中各类舰船用高强钢的耐蚀能力,绘制各类现役高强钢在深海环境中的腐蚀图谱,分析海水含氧量、海水压力交变等环境因素对材料腐蚀行为作用规律。

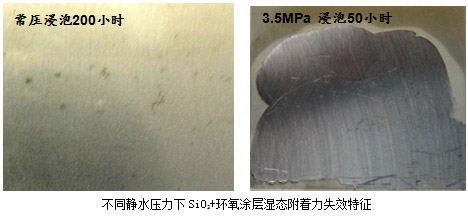

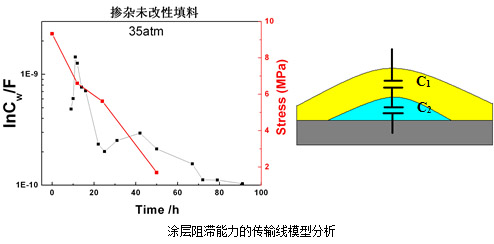

2、深海环境中涂层/钢界面行为研究 在实验室模拟不同深度的海水环境,评价深海环境下防腐涂层的保护能力,确定各类防腐涂层在不同水压下的失效类型,绘制不同深度的海洋环境中各类防腐涂层的保护能力图谱。研究不同深度的海水环境中侵蚀性介质(水、氧气和氯离子)在防腐涂层中的传输行为,探讨海水静压力对水分子扩散行为的影响以及对侵蚀性成分向涂层内的传输行为的影响,分析由此导致的涂层保护能力的失效机制。寻求深海环境金属材料腐蚀行为及防护措施的保护性能的评价方法,建立上述材料的使役寿命预测模型 |