导读 随着国家十四五规划及地方政府的渔业养殖规划陆续出台,为我国渔业产业发展转型升级指明了方向。近些年,在政府的大力扶持下,深水网箱养殖业发展势头迅猛,网箱数量逐年增加,发展模式不断创新,发展速度非常之快。开发养殖经济,让我国养殖产业走向深远海,以深水智能养殖为发展目标,实现工业化、规模化、绿色化、低碳化的连续生产,因此发展高质量渔业养殖需要首先解决“养什么”、“在哪养”以及“怎么养”的问题。基于目前的研究成果,认为传统养殖方式和养殖装备限制了高端渔业产业的进一步发展。 与国外渔业发达国家相比,我国深远海养殖装备技术研究起步较晚。目前主要以池塘养殖、陆地工厂、浅海养殖为主,属于劳动密集型产业,传统的养殖装备和模式对自然环境影响较大,依旧面临着传统农业看天吃饭的困境,养殖工作强度较大,效率较低,造成港湾内及近海资源过度利用,同时污染严重,越来越不适应日益严苛的环保法规要求。近年随着渔业产业升级需求的驱动,规模化养殖发展逐渐加速,投入逐年增加,在装备研制和养殖模式创新方面开展了大量研究,并逐步走向实践,呈现智能化、绿色化、多样化的特点。 一、渔业养殖模式现状 池塘养殖依赖环境水域水质条件,养殖水产品品质不高与病害较多。养殖过程中水体的富营养化对水域环境造成负面影响,是面源性污染之一。 换水型工厂化养殖设施以“车间+鱼池+井水”为主要形式,必须依赖充足的水源,用水量大,加重了生态环境的负担。 在海岸线附近,港湾内利用普通网箱或称“鱼排”开展水产研制,主要设置在沿海内湾水域和内陆湖泊水库。网箱养殖的排放对水域环境造成直接的影响。在养殖容量有限的湖泊水库和内湾水域,网箱养殖成为水体富营养化的主要因素之一。 我国水产养殖生产方式粗放,受外部水域环境恶化与内部水质劣化的影响,内陆和沿海近岸的养殖空间受到挤压,养殖产品安全问题日益突出。走向深远海,发展绿色养殖生产方式,确保养殖水产品品质,已成必然趋势。十四五规划纲要中提出,优化近海绿色养殖布局,建设海洋牧场,发展可持续远洋渔业。例如,广东十四五规划纲要提出,重点发展现代海洋渔业,实施海洋渔业基础能力提升工程,建设一批现代渔港经济区,优化海水养殖结构和布局,高标准建设智能渔场、海洋牧场、深水网箱养殖基地。 近年来,国内外大型海洋养殖平台、工船等大型养殖装备开始工程化,这些创新性的设计方案颠覆了原有落后的养殖体系。我国海洋工程界和水产养殖界也陆续提出了一些大型深远海渔业养殖装备设计方案,其中的许多已经转化为实际工程装备,其中不仅有常规的网箱式养殖平台、养殖工船,也有许多构型新颖的养殖装备。 二、近年来的创新渔业养殖装备 世界最大的深远海全潜式网箱“深蓝一号”,整个养殖水体约5万立方,设计年养鱼产量1,500t,可同时养殖三文鱼30万尾。 “耕海1号”深水网箱,是一个养殖和休闲旅游相结合的平台,总养殖水体体积达到27,000m3。平台还设置60个休闲垂钓位,能够接待300人进行观光游览。“耕海一号”二期工程位于烟台市莱山区渔人码头以东海域四十里湾,离岸距离约2km,是集生态养殖、海洋科研、渔业休闲、住宿餐饮为一体的海上大型休闲渔业综合体,工程由休闲渔业平台和生态养殖围网两部分组成。 “德海1号”在外形上酷似一艘带艉浮箱的船,但其本质是养殖网箱。该船主体框架面积约2,100m2,养殖水体可达3万m3。 “长鲸一号”是全球首个深水坐底式养殖大网箱和首个实现自动提网功能的大网箱。养殖水体达到60,000m3,预计每年能养1,000t鱼,相当于100个普通的HDPE网箱。该装置集成了网衣自动提升、自动投饵、水下监测等自动化装备,日常仅需4名工人即可完成全部操作。 “单柱半潜式深海渔场”养殖有效水体达150,000m3,配备网衣、电力系统、压载系统、环境监测系统等相关设施设备,采用7点钢制悬链系泊系统。该渔场在风暴环境下,通过下潜躲避危险海况,满足50年一遇的海况条件要求。 “国信1号”养殖工船船长249.9m,排水量13万t,载重量10万t,设15个养殖舱,养殖水体近9万m3,以船载舱养模式开展大黄鱼、石斑鱼、大西洋鲑等名优养殖鱼种养殖、设计年产高品质鱼类3,700t。 基于以上对我国目前海洋渔业养殖中的主要装备、养殖模式调查研究并进行分析,作者认为基于深水智能养殖装备体系的渔业养殖产业是未来产业发展的一个方向,具体如下:面向“育—养—捕—加—运—销”全产业环节的功能需求分析,认为完整的深水智能养殖装备体系应该涵盖养殖作业、安全保障、服务支持等方面的需求,按照渔业养殖装备载体是否具备自航能力为标准,渔业养殖装备载体可以分为无自航能力的桁架式养殖网箱和可游弋的养殖工船;针对养殖工船,按水体与外界交流的方式,又可以分为闭式循环和开式循环两类。 (1)集群式养殖网箱。可在近海拖航移动,通过锚泊系统长期半潜固定于目标海域。具备饲料存储与投喂、沉浮升降、活鱼聚集、能源供应、平台监测、无线传输等功能,能够在海上就地进行网衣维护。通过养殖服务支持船舶来配套实现饲料输送、鱼苗投放、成鱼捕捞、渔网清洗、压缩空气供应、物资补给等功能,平台上设置相应的管路和接口。 (2)深远海养殖网箱。可在近海拖航移动,通过锚泊系统长期半潜固定于目标海域。该渔场具备饲料存储与投喂、沉浮升降、活鱼聚集、死鱼收集、网衣清洗、能源供应、平台监测、无线传输、人员居住等功能,能够在海上就地进行网衣维护。该平台具备完整的养殖功能系统和人员居住系统,仅需通过养殖服务支持船来配套实现饲料输送、鱼苗投放、成鱼捕捞等功能。 (3)游弋式养殖工船。可在东海、黄海、南海区域实现游弋式养殖,根据季节的变化寻找适温海域。该工船配备开式循环水系统、船舱增氧系统、饲料系统、死鱼处理系统、尾水处理系统、活鱼聚集及转运系统、游弋式养殖模式运营管控系统等。该工船通过养殖服务支持船舶来配套实现饲料输送、鱼苗投放、成鱼捕捞、渔网清洗、压缩空气供应、物资补给等功能。 (4)漂浮平台。可在50m以上全海域采用漂浮定位,实现全潜式养殖。能源供给以自然能源为主,常规能源为辅,利用深层取水技术调节适渔参数,构建水下无人养殖工厂,实现高值化养殖。 (5)多功能养殖支持船。主要为深远海养殖网箱提供多功能的养殖保障和作业支持服务。该船集成了活鱼装卸系统、循环水系统、饲料装卸系统、养殖机器人系统、成鱼分级及加工系统、冷藏运输系统、对外动力供应系统、动力定位系统等。 (6)岸上物资支持系统。主要指岸基保障中心,与养殖网箱、养殖工船、服务支持船舶等物质载体相互配合,基于物联网、互联网、多元信息融合、动态组网等技术,实现各环节之间须实现信息实时共享、密切协同,保证深海养殖的标准化、集约化、智能化。 三、养殖模式构建 遵循深水养殖对象的自然生态规律,利用工业化的智能装备,开展海上基础设施建设,解决深远海常态化生存的技术难题,拓展海洋空间利用,构建最佳的适渔生态,创建“一条鱼一个产业链”,满足安全、连续、精益、规模化的深水智能养殖要求,形成现代化的渔业养殖模式。 (1)岸海一体分级养殖模式。在陆上进行育苗繁育和驯化,近岸进行鱼苗培育,近海标苗/成鱼养殖,远海深水成鱼养殖,合理布局海洋空间,解决养殖鱼种安全越冬和快速生长的问题。 (2)岛礁外海生态养殖模式。在岛礁外海开敞海域,布置防鲨网,种植海带等大型藻类植物,提供鱼虾等天然饵料和庇护所,创建天然的人工生态环境,利用深水智能网箱进行成鱼的人工养殖和野化增值养殖。野化增值期间,以天然饵料为主,不投喂人工饵料。 (3)围栏野化增值养殖模式。在外海深水区域利用深水智能网箱进行成鱼的人工养殖,在岛礁沿岸区域利用大面积的围网野化基地进行野化增值养殖,野化增值期间,以天然饵料为主,不投喂人工饵料。 (4)网箱平台游弋养殖模式。利用柱稳式网箱与船舶功能的深度融合,通过船舶航行功能模拟养殖鱼类的洄游特性,利用外海海水的自然流动实现水体交换,消除季节周期对养殖生产的影响。 (5)节拍循环精益养殖模式。利用游弋式养殖方式模拟养殖鱼类的洄游特性,消除季节周期对养殖生产的影响。利用开式可控循环创建最佳适渔环境,通过分级分舱节拍式的精益养殖方法,实现连续稳定规模化的生产。 (6)捕加融合远海养殖模式。利用游弋式养殖平台,融合饲料与成鱼加工功能,形成深远海养殖基地。以成鱼养殖为中心,利用海上捕捞船舶捕捞低值海洋生物,提供饵料加工原料,降低养殖成本。 (7)全潜漂浮水下养殖模式。利用自然能源漂浮式动力定位与深层海水利用技术,建立水下人工的养殖生态环境,实现深水高价值鱼类的智能化养殖。 (8)金鲳鱼岸海一体分级养殖方案。陆上工厂+近海HDPE网箱+集群式养殖网箱,形成岸海一体养殖方案。 以上养殖装备和养殖模式以先进的工业化生产理念为指导,根据渔业养殖生产的自身规律,以陆海统筹、分级养殖、规模集约、连续生产为基本特征,以安全高效、绿色环保为基本要求,建立了完善的工业化深海养殖模式。新型养殖模式对促进深海渔业养殖产业的转型升级具有较强的指导意义。 本文转载自:智慧海洋圈子V 微信公众号 本文作者丨胡鹏 程明 成宗亮 湖北海洋工程装备有限公司 信息来源 | 本文原刊于《中国水运》2023年第7期

客服电话 (点击复制)

18150019696

微信公众账号

微信扫一扫加关注

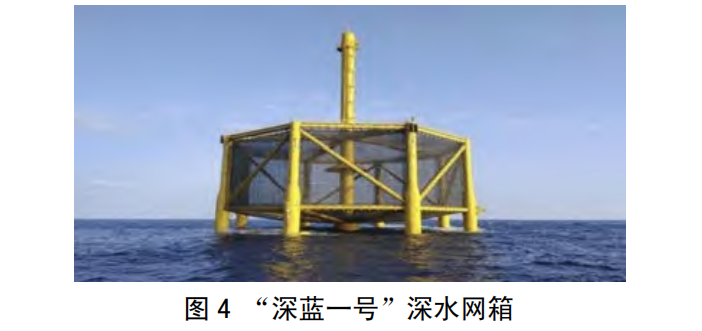

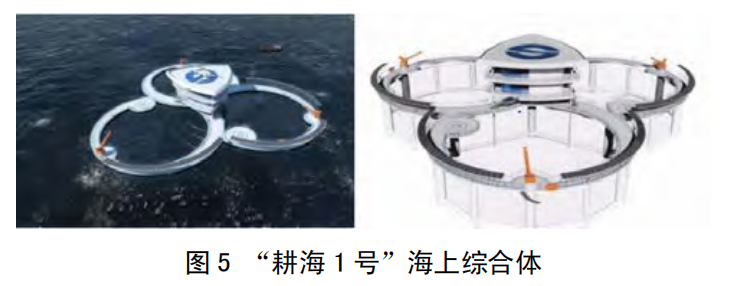

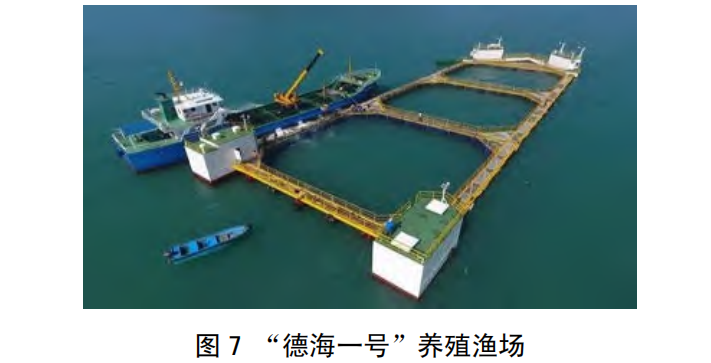

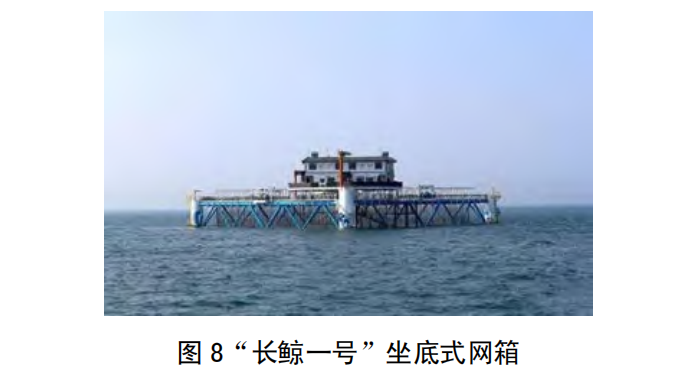

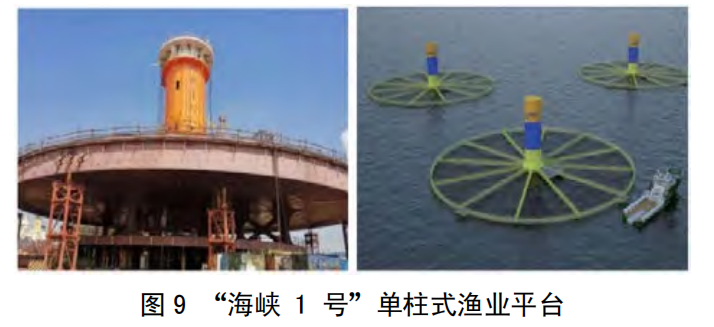

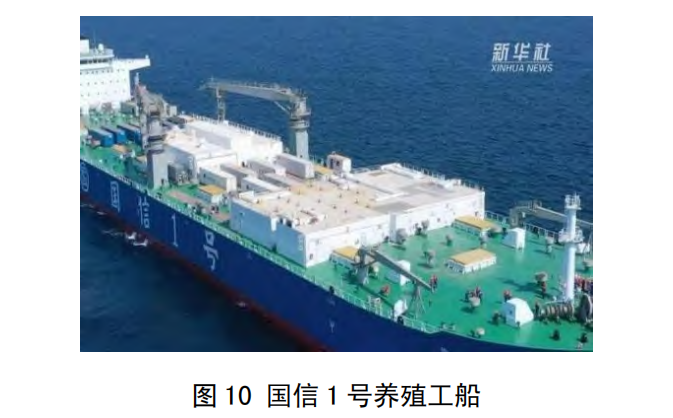

顶部