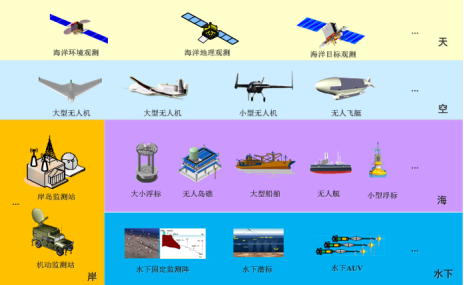

海洋监测技术一般可分为利用卫星、固定翼飞机、无人机等开展的天基海洋观测。利用岸基平台、热成像云台、雷达、传输线缆等组成的岸基海洋观测。利用无人监测船、调查科考船、浮标等组成的海基观测和水下传感装备、水下摄录装备等组成的水下海洋观测。海洋观测按照通讯距离可分为近浅海观测和深远海观测,观测数据主要在港口、海洋牧场、岸基环境、海洋气象、海洋水文、地形地貌、底质沉积物分析、生物分析、污染探测、经济数据分析等。

目前的海洋环境综合运用卫星、雷达、无人机、无人监测船、浮标、热成像云台、水下传感装备、水下摄录像装备等智能化设备,集成海洋环境在线监测、数据采集、数据跟踪、智能化分析、智能组网、数据传输、分布式存储、预警信息发布、决策支持、远程测量与自动化控制等功能,实现海洋生态全时、全域的可视、可测、可控、可追溯、智能AI等技术的在线监测和大数据分析,为海洋环境实时评价、预警报警提供数据支撑。

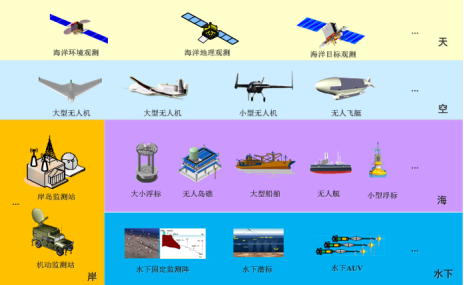

在认知层面,形成成熟的海洋态势感知框架体系,将多平台的声、光、电、磁、 热多种探测手段进行有效融合,形成全天候的感知能力。随着海洋平台设计、装备制造、传感器、人工智能和信息处理等技术的快速发展,海洋信息网络平台装备正在向无人化、智能化和多样化的方向快速发展,已形成了一批覆盖“空、天、岸、海、潜”的新型海洋平台装备,如海洋观测卫星、无人机、大型浮标、潜标、无人岛礁、无人艇、水下机器人等,具备全海域、全天候、全天时常态化的海上值守能力,对于海洋信息的感知也融合了雷达、AIS、ADS-B、光电、电磁、气象、水文等海洋目标和环境信息,为建设海洋全方位综合感知奠定了基础。与现有的海洋感知网络相比,海洋全方位综合感知的主要特征体现在物理空间和信息空间两个维度。

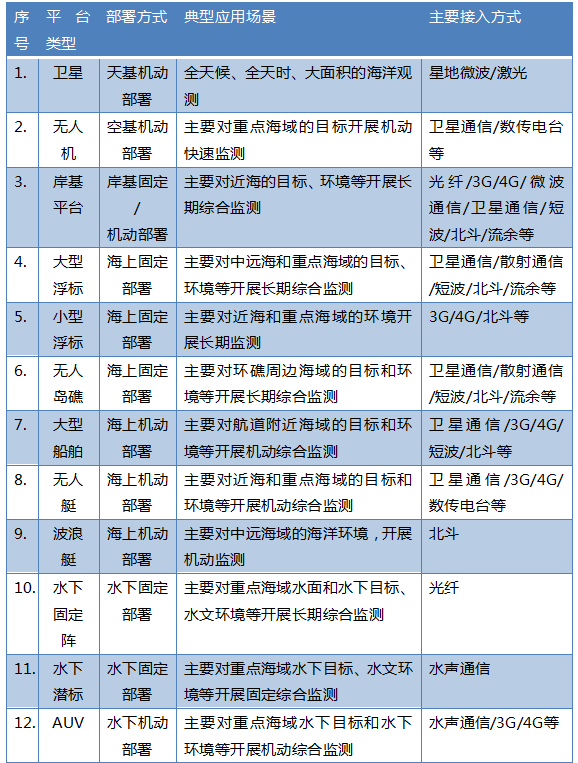

图1海洋全方位综合感知平台装备体系

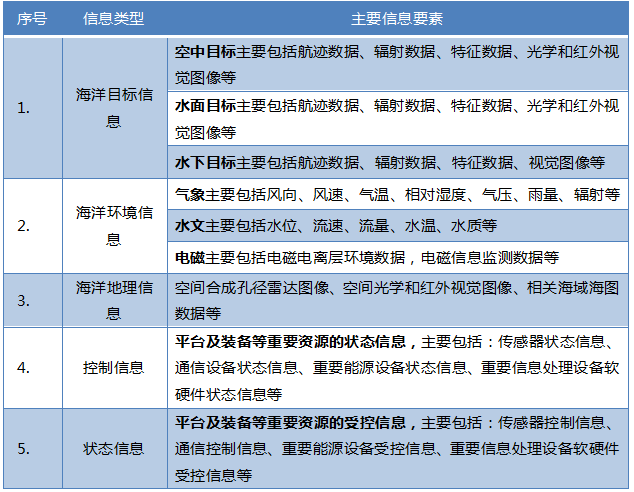

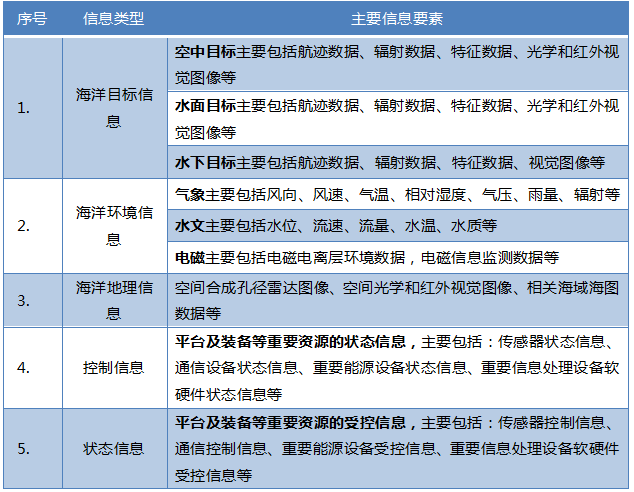

表1 典型的海洋综合感知信息类型及要素

目前,海上主要以岸基移动通信、海上无线通信、卫星通信和水声通信等分立的通信网络实现对全球海洋的基本覆盖。

1)岸基移动通信

主要依托陆上2G/3G/4G等移动通信网络实现对近海30Km内的有效覆盖[5],支持话音和宽带数据传输。

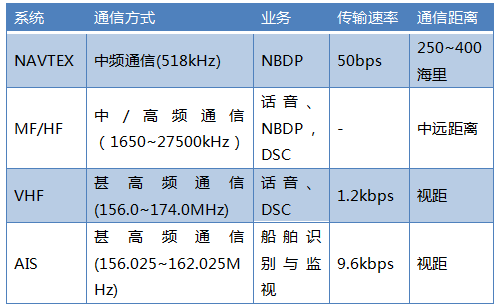

2)海上无线通信

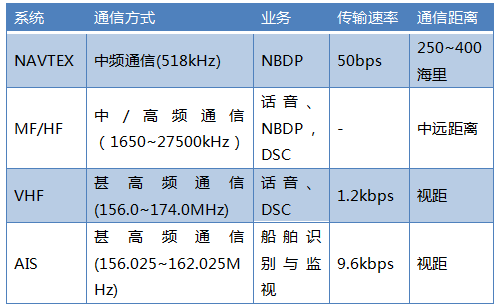

主要采用中/高频和甚高频通信实现近海、中远海域的覆盖,常见的通信方式如表2所示[6],我国主要采用奈伏泰斯系统(NAVTEX, navigational telex)[7-8]和船舶自动识别系统(AIS, automatic identification system)[8],支持话音和窄带数据传输,但传输质量易受外界环境因素影响,可靠性较低。

3)卫星通信

是目前保障全球各类海洋活动最主要的通信方式。国际海事卫星系统(Inmarsat)和铱星系统(Iridium)是应用最为广泛的全球海洋卫星通信系统,最新的第五代海事卫星系统,最高支持100Mbit/s的下行速率和5Mbit/s的上行速率[9],正在部署的第二代铱星系统(Iridium Next),最高支持1.5Mbit/s的移动通信和30Mbit/s的宽带通信 [10]。

近几年,国内卫星通信也有了长足的发展,2016年发射了首颗移动通信卫星“天通一号”,实现对我国领海及周边海域的全面覆盖,最高支持384Kbit/s的移动通信,2017年发射了首颗高通量卫星“中星16”,覆盖了对我国近海300Km海域,最高支持150Mbit/s的宽带通信[9],2020年北斗卫星导航系统的全面建成,将为全球用户提供短报文通信服务。目前,国内外卫星通信系统正在从分立向天基组网、天地一体化方向发展[11-14],主要代表系统包括国外OneWeb公司的太空互联网低轨星座,SpaceX公司的星链(StarLink)及国内中国电科的“天地一体化信息网络”、航天科技的“鸿雁”星座和航天科工的“虹云”工程。主要包括水下电磁波通信、水声通信和水下光通信三种方式。水声通信目前水下节点之间远距离窄带通信的唯一手段,水下电磁通信主要使用甚低频、超低频和极低频进行通信,用于岸海间远距离小深度的水下通信场景[15],水下光通信主要利用蓝绿波长的光进行水下通信,支持近距离的高速通信,但技术尚未成熟。随着通信技术的发展和海上平台设计、装备制造、供电等能力的不断提升,各类新的通信手段也具备了在海上应用的基础,目前正在探索激光通信、散射通信、流星余迹、自组网等技术在海上的应用。

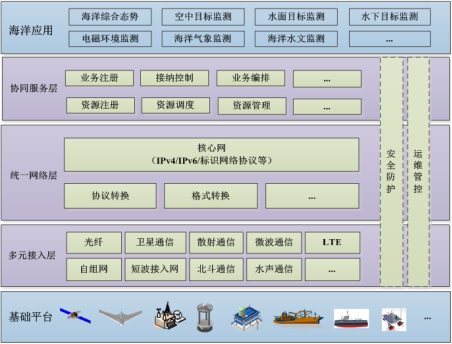

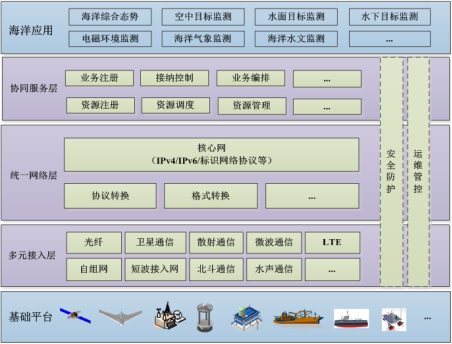

表2 我国常见的海上无线通信系统

尽管海上已经构建了不同类型的通信网络,初步实现了对海的立体通信覆盖,但仍存在以下几个方面问题:一是缺乏全局顶层规划设计,通信资源孤立分散,难以发挥整体优势;二是网络架构标准不统一、互联互通不畅;三是业务通信保障模式单一。面对海洋综合感知网络信息体系的快速发展,当前的海洋通信网络无法适应业务全面拓展的需求,亟需按照“空、天、岸、海、潜”五位一体的多元异构接入、多网系融合和多元业务承载的思路,发展新型海洋通信网络架构,解决全方位的随遇接入、统一组网和按需服务等问题。本文提出了一体化的海洋通信网络架构。通过融合多网系(光纤、卫星通信、散射通信、LTE、短波、北斗和水声通信等宽窄带通信手段)、统筹多种通信平台资源(天基、空基、岸基、海基和潜基),构建多元的接入方式、统一的核心网络和智能的资源适配,为一体化海洋通信网络提供统一架构支持。面向“空、天、岸、海、潜”的一体化海洋通信网络架构采用分层技术体系,在天基、空基、岸基、海基和潜基等平台之上,构建了多元接入层、统一网络层、协同服务层和运维管控、安全防护系统等“三层两系统”的技术体系网络架构,实现对海洋综合态势感知、海洋目标监测、海洋环境监测等海洋综合感知业务的全面支撑,具体如图2所示。

图2一体化海洋通信网络架构

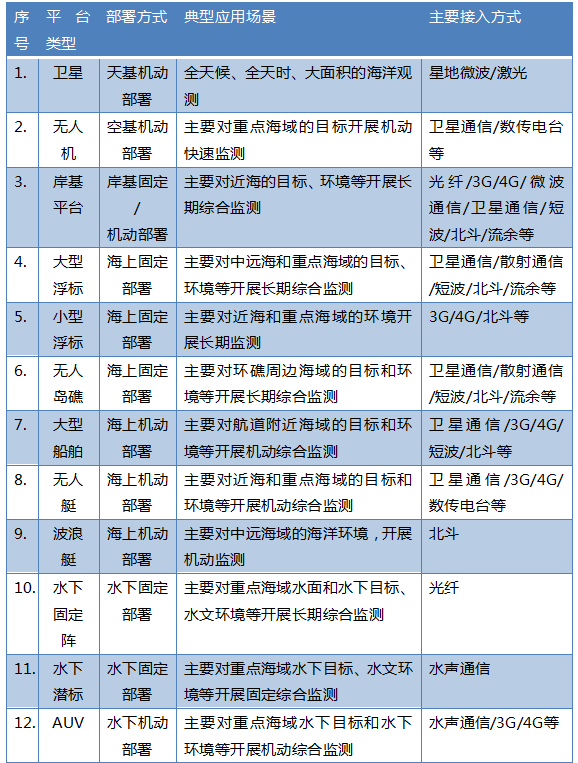

多元接入层主要解决空、天、岸、海、潜全方位的随遇接入问题,基于海上应用比较成熟的宽带、窄带通信手段,实现对海洋各类平台随遇接入。在实际工程应用中,海上通信接入方式的选择需要结合海洋平台的类型、部署方式和应用场景等,具体如表2所示,海洋卫星主要通过微波或激光接入岸基,大型无人机主要通过卫星或微波通信实现宽带接入,水面大型监测平台,由于平台搭载和供电能力强,可同时搭载卫星通信、散射、短波、北斗等多种宽窄带通信方式,实现常规宽带接入和恶劣海况条件下的窄带接入,水下固定阵主要通过光电复合缆接入岸基,对于小型的空中、水面和水下平台,由于平台综合能力较弱,主要通过北斗、水声等窄带接入,或者与大型平台协同组网实现宽带接入。统一网络层主要解决空、天、岸、海、潜全方位的统一组网问题,基于IP承载,屏蔽异构终端、接入链路的差异,在多元接入层之上构建基于数据分组交换的核心网络,实现数据的统一路由与转发。为了实现异构网络间的互联互通,需要根据接入网的传输协议和业务承载要求,对传输协议和业务报文格式进行转换和重新封装,实现多手段、多用户、多业务之间统一融合互通的通信应用服务。协同服务层主要解决空、天、岸、海、潜综合感知业务的按需服务问题,其介于海洋应用与统一网络层之间,负责统筹上层业务需求和底层网络资源,实现上下数据协同和控制协同,是海洋通信网络架构的核心层。协同服务层包括上下两个子层。协同服务层向上主要通过对海洋目标、环境、控制、状态等信息的分类、分级,结合业务传输速率、时延、优先级、可靠性等QoS要求,构建海洋综合感知业务管理平台,并通过与网络实时资源的匹配,实现海洋各类感知业务的注册、接纳控制和业务编排等;协同服务层向下主要通过对底层异构网络资源的抽象封装,构建面向不同应用需求的网络模型等,实现对卫通、散射、短波、北斗等异构网络资源的发现、注册、调度和管理等。与现有海洋通信网络相比,新型海洋通信网络旨在解决天、空、岸、海、潜的立体组网、多元异构网络间的融合互联及业务与网络资源的上下协同,提升网络整体的协调性和资源的利用率,构建面向海洋综合感知的多网系高效融合互联的网络空间。

表2 空、天、岸、海、潜主要平台通信接入方式及典型应用场景

面向新型海洋通信网络建设,本文认为主要存在以下几点关键技术需要研究解决:一是针对海洋信息资源类型繁多,通信保障需求各异,而通信资源相对有限的问题,重点研究海洋信息的分类与分级管理;

二是面向海洋通信资源异构性强,融合应用难度大的问题,重点研究异构网络资源的统一管理;

三是针对海洋应用多元、服务质量迥异的问题,重点研究业务与资源协同控制;

四是针对复杂环境下,系统及装备的兼容性、一致性难以保障的问题,重点研究海洋网络综合集成的相关标准。

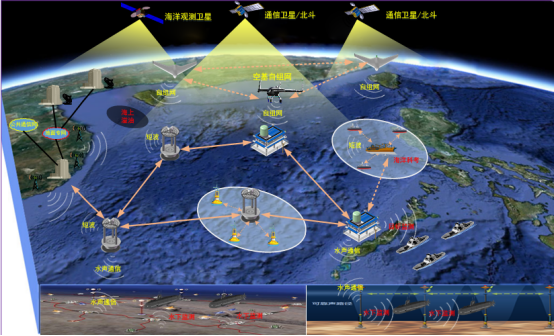

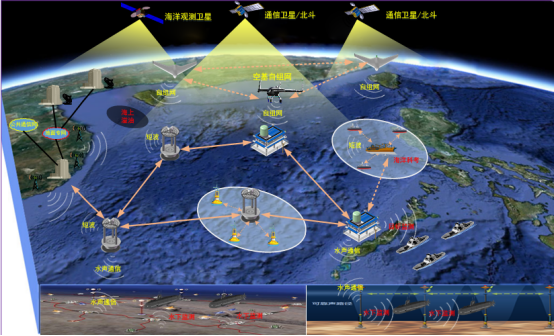

如图3所示,面向海洋全方位综合感知的一体化海洋通信网络是在统筹“空基、天基、岸基、海基、潜基”等平台资源和海上通信资源的基础上,按照统一需求、统一架构、统一标准、统一建设和统一管理的原则,以海基为核心,利用光纤、卫星通信、散射通信、LTE、自组网、短波、北斗和水声通信等接入方式,连通天基、空基、岸基和水下,实现全海域、全天候、全天时的立体综合组网,保障“空、天、岸、海、潜”等海上各类平台的随遇接入、统一组网和按需服务,逐步构建海洋全方位一体化的通信保障体系,满足海洋监测预警、海洋渔业管理、海洋科学考察、海洋搜救等各类海上应用的需求,服务国家“智慧海洋”、“透明海洋”等系列工程。

图3 一体化海洋通信网络构建及应用设想

文章来源:戎融视界