* 本文信息来源:海鲜指南

2024年,中国沿海多省市加速深远海产业建设,“深蓝2号”、“恒燚1号”等顺利出坞落户,展示出了海水鱼产业发展潜力巨大!

随着国家对深远海产业的重视,深远海产业可持续发展势在必行。

本文援引2024年2月水产前沿采访国家海水鱼产业技术体系首席科学家关长涛相关内容,整合近期深远海产业整体情况,供业者参考了解。

我国海水鱼养殖起步于20世纪50年代,规模化养殖始于80-90年代,从大菱鲆和大黄鱼这“两条鱼”开始。然而,随着我国海水鱼养殖规模不断扩大以及养殖品种的增加,传统的陆基和近海养殖空间日益趋紧,为拓展海水养殖空间,实现海水鱼养殖产业可持续发展,发展深远海养殖势在必行。

中国的海水鱼类养殖技术研发起于20世纪50年代,但规模化养殖则始于上世纪80-90年代。在这期间,南方的网箱养殖和北方的工厂化养殖先后获得成功,推动了我国海水鱼类养殖向规模化发展,尤其自90年代中期开始,发展迅速。养殖产量由1984年的0.94万吨,发展到2021年的184.38万吨。

海水鱼养殖种类方面,我国大约有3456 种,目前我国已开发养殖的有约35科、100种。其中大黄鱼、大菱鲜、军曹鱼、鲈鱼、牙鲆、石斑鱼、半滑舌鳎,卵形鲳鲹和河鲀是我国产业技术体系重点关注的9大养殖品种。

养殖模式方面,主要有桁架类大型网箱、大型围栏(岸联式、离岸式)和养殖工船三种。养殖品种尚处于试验探索阶段,尚未形成主导品种。养殖技术主要沿用网箱的养殖方式;发展陆海接力、船载舱养模式。

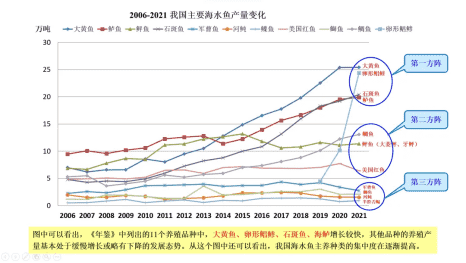

大黄鱼、卵形鲳鲹、海鲈和石斑鱼等海水鱼潜力巨大!

《2023中国渔业统计年鉴》中列了11个主要养殖种类:大黄鱼、卵形鲳鲹、石斑鱼、鲈鱼、鲷鱼、鲆鱼、美国红鱼、军曹鱼、河鲀、鰤鱼、鲽鱼等。其中产量超过10万吨的有6种,这6种鱼类产量121万吨,占11种主要海水鱼养殖产量的94.5%。

目前,有4种海水鱼的总产量已经超过20万吨,其中包括大黄鱼、卵形鲳鲹、海鲈和石斑鱼,它们的产量分别约为25.8万吨、24.5万吨、21.8万吨和20.6万吨。其次,鲆鱼品种和鲷科品种的产量分别约为10万吨和13万吨左右。

以消费者的角度看,不同消费者的需求各有千秋。只要有需求,无论规模大小,都会有相应的产量。从生产业的角度看,希望集中精力发展几个主打品种,以扩大该产业的规模。从养殖品种的角度看,鼓励品种多样性。目前在北方地区,工厂化养殖已有一定规模,但深远海养殖却缺乏适宜品种。或可以以大黄鱼、卵形鲳鲹、海鲈、石斑鱼和鲆鳎这五条鱼为主要品种,同时包括鲷科鱼类,通过这些品种的结合来适度地发展。在积极推广主打品种的同时,根据市场需求养殖其他品种,以满足不同的消费需求。

关长涛在演讲中提到,其曾对2006-2021年我国主要海水鱼产量变化做了趋势分析,并分为3个方阵:第1方阵是大黄鱼、卵形鲳鲹、石斑鱼和鲈鱼,这4条鱼养殖产量在20万吨以上;第2方阵是鲷鱼、鲆鱼和美国红鱼,养殖产量在10万吨左右;第3方阵是军曹鱼、河鲀、鰤鱼、和半滑舌鳎,养殖产量大约几万吨。

养殖模式方面,目前我国的海水鱼类养殖主要有陆基工厂化、海上网箱和岸带池塘三大养殖模式。我们对3种养殖模式的产量做了分析,工厂化约占当年总产量的19.3%,网箱占比52.3%,池塘和其他模式占比约28.4%。

养殖产区主要的两个大省是广东和福建,广东2021年海水鱼类养殖总产量约78万吨,福建约48万吨,海南13万多吨。

近年来海水鱼取得突破性进展!

海水鱼养殖主要讲“种、水、饵、病、设、养、加”七字方针。

“种”包括种源和苗种。目前通过审定的海水鱼新品种已经达到20个,其中大黄鱼有2个、卵形鲳鲹有1个、石斑鱼有3个、鲆鱼有7个。

“水”即养殖水体的环境。水体环境影响着鱼类的品质表现。在工厂化养殖中,水的处理是至关重要的。深远海网箱则需根据风浪流等自然条件和水质环境来选择适宜的养殖海区。外塘养殖遵循工厂化类似的原则,需要保证水环境的质量。

饲料方面,根据鱼类的营养需求研发了饲料添加剂、新兴蛋白原和诱食剂。10年前石斑鱼的配合饲料使用率可能仅有20%,现在已经提高到65%左右。石斑鱼产业的岗位科学家团队一直致力于提升石斑鱼配合饲料的使用率。一是为了减少鲜杂鱼的投喂量;二是降低饲料成本,以提高饲料效率和降低饵料系数。

病害是养殖业者最为关注的问题。国内疫苗研发起步较晚,因此研究进程相对较慢,尤其是海水鱼疫苗,目前还缺少针对特定病害的防控疫苗。相比之下,挪威在疫苗使用方面更为广泛,减少了抗生素使用量,同时降低了鱼类的发病率,从而提高了成活率和养殖效益。此外,我国海水鱼品种繁多,与挪威大西洋鲑的单一品种不同。加之南北地区的环境条件存在差异,因此疫苗研究确实具有一定难度。目前,华东理工大学已成功研发了适用于大菱鲆腹水病的迟钝爱德华氏菌疫苗,也成为我国海水鱼领域的首个疫苗。然而,现有的疫苗研究尚无法满足海水鱼养殖产业的需求。无论是在科研人员还是国家层面,都应加大科研投入力度,加快疫苗的研发和推广。

国内海水鱼养殖主要是三大养殖模式:岸带池塘、陆基工厂化和海上网箱。工厂化养殖模式的水质调控和机械化程度都发展得较好,未来要往自动化、智能化的方向发展。传统的浅水网箱已经无法满足绿色可持续养殖的需求。为了优化传统网箱,体系从2009年开始升级改造工作,2018年福建省也全面推动传统网箱的升级改造。至今已经取得了不少成果,例如宁德三都澳地区的传统网箱完全换了风貌,同时还推动了旅游业的发展。然而,国内传统网箱的规模较大,升级改造需要各地方政府和企业一同推动。

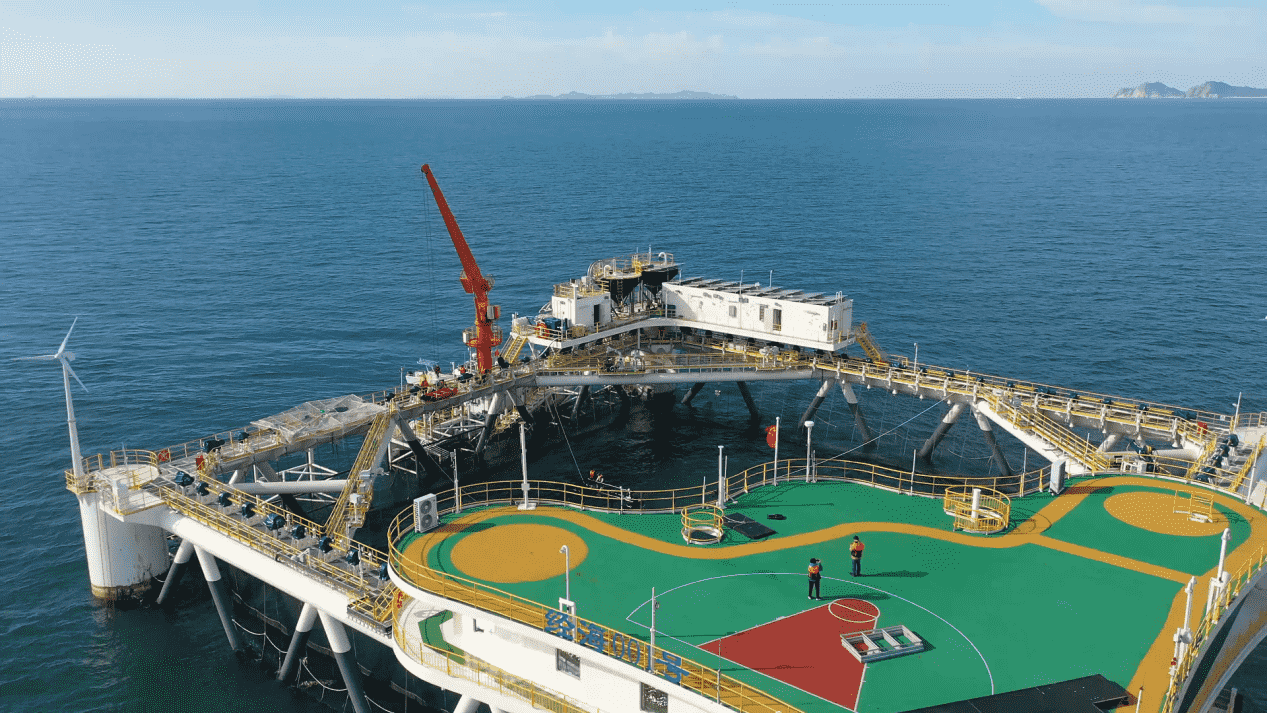

自2000年以来,国内推广应用深海养殖网箱。至今,国内已建设40余个大型深远海养殖设施,深水养殖水体已发展到4,398万立方米。大型化养殖设施是实现深远海养殖的有效方式,包括桁架类网箱、养殖工船和大型养殖围栏三种模式。国内通过引进与消化吸收再创新,研制出具有自主知识产权的高密度聚乙烯(HDPE)圆形抗风浪网箱,该网箱能够抵御十二级风浪,如今成为国内深水养殖网箱的主导类型。然而,深远海养殖存在一定的风险,真正实现深远海养殖还需要进一步研发安全保护设施和装备。此外,各海区目前尚未形成完整的养殖品种体系,也缺乏主导品种。各海区可以根据当地的饮食习惯和养殖条件选择适宜的养殖品种。例如浙江、福建地区喜爱食用大黄鱼,因此东海区可以主要养殖该品种。

深远海智能网箱平台-经海001号

根据对石斑鱼养殖不同模式的养殖面积进行统计,目前池塘养殖在石斑鱼所有养殖模式当中的占比最大。然而,传统的池塘养殖模式的尾水处理未能达到标准,未来可能会受到环保要求的限制。此外,池塘基本上靠近陆地,可用于养殖的空间有限。因此,在未来深远海养殖可能会成为养殖石斑鱼的主流模式。

但是,网箱养殖石斑鱼也有限制条件,石斑鱼需要集群生活,大型设施不适宜它们生长,反而会导致生长缓慢且质量不稳定,而小型设施容易使石斑鱼擦伤。因此,统计数据显示,网箱养殖石斑鱼目前仅占总养殖量的不到3%。未来我们需要走向海洋,以拓展养殖空间,因此我国需要研发适合石斑鱼生长的设施。综上所述,石斑鱼或海水鱼产业在未来应往深远海发展。

石斑鱼品种分不同档次,可以满足不同群体的消费需求,可以重点发展价格相对较低的石斑鱼品种,以满足更广泛的消费群体需求。为了让石斑鱼真正走入大众,让普通人也能吃得起这条鱼,首要条件是拓展市场。然而,通过“屯街塞巷”的方式来扩大市场是不可行的,价格也会因此受影响。我国有14亿人口,市场潜力是巨大的。因此,可以通过加工企业来拓展市场,从而刺激消费。

事实上,海水鱼的加工一直以来都是短板。以前,由于人们主要食用鲜活鱼,消费市场对于加工海水鱼并不熟悉。在刚开始兴起时,海水鱼基本上是沿海高消费群体的选择,许多内陆地区的人可能没有接触过或品尝过它。因此,海水鱼产业有很大的发展潜力。市场的拓展不是一蹴而就的,需要整个产业共同努力。加工和市场都是产业需要加强的板块。从岗位设置或需求时间段来看,都需要加强。

关长涛提到,许多海水鱼并非是无法养殖或无法扩大养殖规模,而是养殖到较大规模后,出售价格无法与养殖成本相匹配,养殖户无法盈利,导致他们不再养殖,这是许多经济鱼类面临的问题。如果养殖户一直能够获得利润空间,有持续的市场需求,他们肯定会持续养殖,而不会不断更换养殖品种。综上所述,问题主要源于市场拓展不足。

为了拓展市场需求,加工企业应侧重于上述提到的主打品种进行产品加工。借助预制菜的热潮,加工企业可以研发适合大众消费的加工产品,以打造品牌。例如小龙虾一样,保证良好的信誉和质量的产品,从而促进产业的发展。

* 转载自公众号“海洋开发咨询”。文章用于学习与交流,版权归原作者所有,如有侵权联系删除。