珠江口西岸,一个个现代化的海洋牧场错落有致,宛如一艘艘“巨型航母”,将古人对“耕海牧渔”的想象变成了现实。借助前沿科技和改革创新,珠海在碧波万顷的南海之滨成功“开垦”出一片壮丽富饶的“海上粮仓”。

2024年全市海域养殖产量达4.21万吨,同比激增67%;深海养殖水体新增68万立方米,规模翻倍!成功创建国家级金鲳鱼产业集群,建成全省首个“海洋水产种质资源库”……这份亮眼的“成绩单”背后,是珠海在全省首创的“四个一”举措,以改革创新破解中国现代化海洋牧场建设的痛点、堵点,打造出全国瞩目的“珠海样板”。

时间回溯到2025年3月25日,中交四航局江门航通船厂养殖工船项目部生产基地内,一艘巍峨挺拔的巨型养殖工船矗立在船台上,工人们正紧张地进行最后的挂网安装工作……

这里是全球首艘水体自然交换型深远海养殖工船——“湾区伶仃”号的建造现场。工船总长155.8米,型宽44米,型深24.25米,设计吃水16米,最大养殖吃水20米,设有12个独立养殖舱,年产能可达3000-5000吨,相当于陆地5000亩鱼塘的产量,堪称海上巨型养殖航母。

“湾区伶仃”号由珠海市海洋发展集团有限公司(以下简称“海洋集团”)投资建造,珠海澳龙船艇科技有限公司建造总包,总投资约2.6亿元,养殖水体达8万立方米,设计寿命35年,预计今年6月交付使用。

作为国内首屈一指的集智能养殖、节能环保、渔旅融合于一体的超级养殖平台,“湾区伶仃”号不仅拥有庞大“身躯”,大批创新技术的应用更是让其具备了出众的性能:采用全球首个船型首尾与柱稳式框架钢结构船身融合构型,融合了船舶和深远海钢制网箱技术;独创水体自然交换技术,实现自然海水零污染循环;配置电力推进系统,能够在南海海域寻找最佳养殖区域并自主躲避台风,实现“海上游牧”,具备12级台风下自航能力;具备垂钓、研学旅游等多种配套功能,最大登船人数199人,可联动海岛旅游,创新打造“渔业+文旅”融合发展新模式……

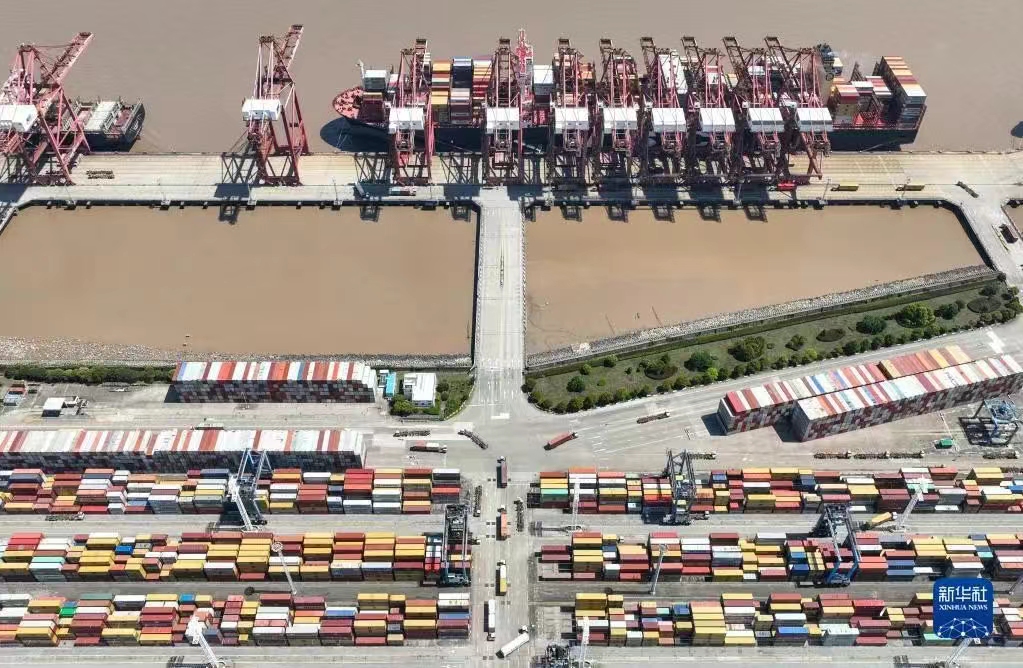

珠海,拥有丰富的海洋资源,海域面积近9348平方公里,大小海岛262个,素有“百岛之市”的美誉,是珠三角中海洋面积和海岛面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市。优越的地理区位和自然赋予了珠海发展海洋经济、建设现代化海洋牧场的独特优势,现拥有2个国家级海洋牧场,孕育出中国四大渔场之一的“万山渔场”。

以海产“粮”,划洋为“仓”。借助现代科技,珠海海洋牧场建设更是跑出了“加速度”。

伴随“湾区伶仃”号即将投入运营,位于珠海市现代化海洋牧场先行示范产业园(隘洲)项目的“伶仃牧场”系列网箱近日也迎来首批鱼苗,标志着这座总投资1.2亿元、规划海域面积约200公顷的“蓝色粮仓”正式开启新一轮养殖周期。

公开报道显示,仅2024年,珠海市水产品总产量达38.12万吨,蛋白质含量相当于约46.13万吨猪肉,等同于节约276.74万吨玉米饲料。其中,海洋牧场产出水产品3.28万吨,宛如新开拓54.19万亩耕地。

备受瞩目的是,珠海还组建了广东省内第一家地市级海洋发展集团,精心打造“一船四区六基地”产业布局,成为珠海市海洋牧场一级开发主体,获广东省“补改投”一亿元资金支持。

据报道,珠海现代化海洋牧场已建立起以桁架式养殖平台、重力式深水网箱为组合并以大型养殖工船为补充的“1+N+1”组合模式。预计2025年,珠海将拥有各式桁架式平台12座,养殖平台数量与水体均达全省第一。

近日印发的《珠海市海洋产业蓝色增长三年行动方案》明确,争取到2027年末,培育2个超三百亿级海洋工程装备、现代海洋渔业产业集群,实现海洋生产总值突破1300亿元,为粤港澳大湾区高质量发展注入蓝色动能。

本文转载自数智深蓝公众号