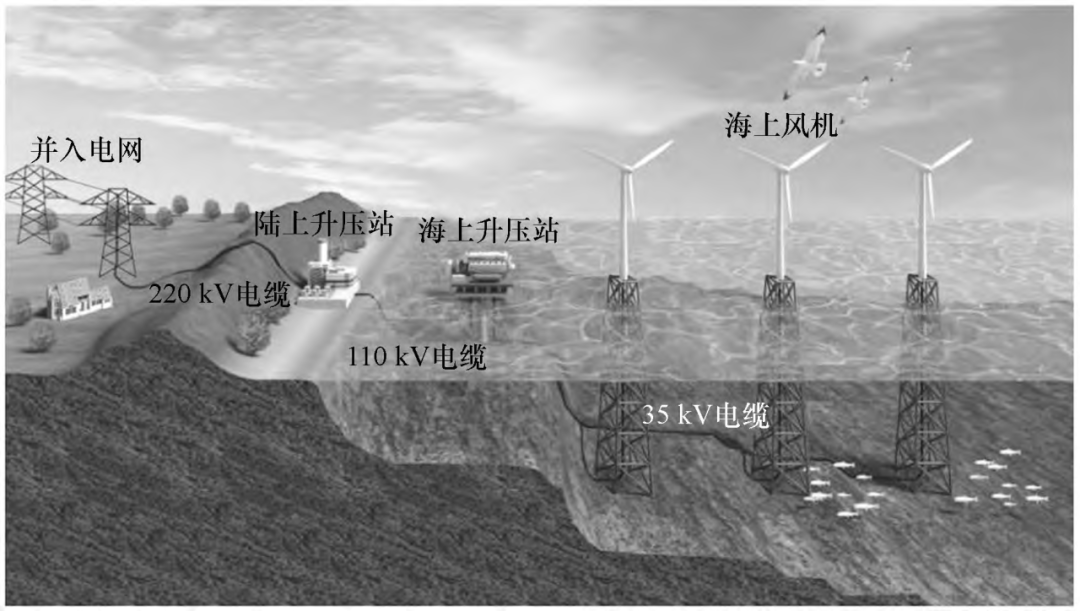

文章来源: 本文节选自《海上风牧融合的难题与挑战》;原刊于《海洋开发与管理》 作者简介: 叶观琼,副教授,博士,研究方向为海岸带综合管理 孙腾,硕士,研究方向为海洋空间规划 摘要: 1 选址规划和鱼种选择 前文提到相关规划没有专门立法,造成了风电的规划区域经常更改及延滞建设。海上风电和海洋牧场有各自独立的选址方法,这让选址兼顾二者变得极具挑战。海上风电对海域地理条件有极高的要求,海洋牧场则对海域生态基础等要求较高,二者融合时需综合考虑风电的选址与区域海洋环境的生态环境、水文条件、适宜的经济鱼种。 2 设备兼容 海上风电与海洋牧场的融合很重要的一环是设计研发融合设备和结构,需要开发增殖性风机基础和渔业养殖系统的配套设施,并进行组装作业,也要做好设备的受力仿真模拟,如附着在风机基础上的牧场设备,会改变风机基础在海洋中的受力,需要进行模拟,验证结构稳定性、可靠性。对于海上风电和海洋牧场的结构设备融合以及相关运营,有反面的声音存在。欧洲的风力发电开发商认为风电场中的水产养殖设备可能会对风力涡轮机系统造成损坏,如网箱养殖锚固系统与风力发电机组是否可以整合仍有待确定,由于现有风电场开发存在一定的投资风险,为了将其与水产养殖生产相结合,影响了金融和保险公司承接业务的意愿,增加了保险成本和借贷成本。欧洲的大多数风电场开发商认为与水产养殖生产的整合可能会影响风力涡轮机的运行和维护。 3、生态影响评估:噪声、电磁场、底座干扰和重金属 海上风牧融合需要做好对海洋环境和海洋生物的影响评估,目前因为数据的缺乏以及研究方式较为片面,又受制于海洋环境的复杂性,很难区分风电场与其他因素的影响关系,不能很好地揭示海上风电对环境影响的作用机制。 海上风电对生境影响主要包括噪声、电磁场、底座干扰等。本节将分别介绍目前对于主要影响因子的评估研究。 3.1 噪声 噪声振动可以诱发物理损伤,掩盖生物对重要信号(通信、捕食者躲避和猎物寻找)的探测,影响海洋生物行为。例如,动物可能会离开噪声区域,这可能会干扰觅食或繁殖。 海上风电施工期噪声可能造成生物物理损伤、生理行为异常和遮蔽效应。施工过程中基础的安装通常可以产生广泛的峰值源声级。多项研究表明施工期噪声可以对鱼类和海洋哺乳动物造成损害和影响。许多科学家对此进行了研究。 海上风力发电场的预期寿命为20~30年,因此运行期阶段将是一个持续时间较长的水下声音来源,来自风力涡轮机的水下声音可以被描述为连续声源。 由于材料特性和施工方法不同,各类型海上风电的基础可能具有不同的声学输出,基础类型也会影响风电场作为声源的方向性。因此在设计监测方案时,需要考虑不同的声学情况。各区域经济鱼种有差异,鱼种间的噪声耐受度也不同,需要实验室与实地调研结合的评估工作来给出阈值。所以,运行期的海上风电噪声依然会对一些鱼类产生影响,而施工期的噪声甚至可以带来损伤。如果风牧融合,则牧场中的鱼类比自然鱼类离噪声源更近,探明我国主要经济鱼类对风电场噪声的反应和耐受度,是风牧融合的一个难点。 3.2 电磁场 海上风电对海洋生物的电磁辐射影响来源包括海上风电机组、升压站和海底电缆,海底输出电是最主要的电磁辐射影响来源(图)。 图 典型海上风电布置示意图 电磁辐射产生影响主要是因为某些海洋生物具有磁敏感性,磁场可能影响鱼类迁徙等海洋生物行动,且足够强度的磁场还会影响海洋生物的生殖和发育等生理过程。 目前广泛认为掩埋的海底光缆产生的电磁场影响随距离衰减很快,在海洋中对生物具体能产生何种影响不明晰,不过考虑到风电场与牧场结合后,养殖的物种相比于海洋中野生物种更近地暴露在电磁场中,所以本研究整理了一些国外关于海上风电电磁场影响的文章。除了少量的实验室结果或实测结果,大部分都是一些潜在影响评估。 3.3 底座干扰 提起海上风电基础的生境影响,更多的研究表明了底座的人工礁效应。海上风电的结构会引起水流扰动从而影响水体营养物质交换。有资料显示,海水流经风电机组桩基和半潜式平台时,迎流面会产生上升流,冲刷底质,底层营养盐上涌与表层海水充分交换,促进各种浮游植物生长,从而诱集各类海洋生物前来索饵,形成高度复杂的食物链。同时,海水背流面会产生背涡流,多数鱼类喜欢栖息于流速缓慢的涡流区。 3.4 重金属迁移与悬沙 有学者对打桩引起的悬沙和通电保护基础产生的锌元素迁移进行了研究。但施工期的悬沙影响广泛认为是暂时的且影响甚微,且牧场运行时不会处于施工期的海上风电场内。海上风电采用牺牲阳极保护法来避免风机基础的钢结构被海水腐蚀的同时,也会导致重金属随流扩散,对周围水质与海洋生态造成影响。王愿宁以庄河海上风电场运行期间释放出的重金属锌为例,研究其输移扩散,在水动力模型基础上,添加对流扩散模型,得到重金属锌的浓度、水平扩散系数和扩散面积之间的关系。 但重金属离子浓度低,悬沙浓度低且影响时间短,目前尚无更有效的评估。若海上风牧融合,牧场生物将处于重金属输运区域,探明具体影响十分重要。 4 经济可行性和政策可行性 经济可行性方面,海上风电对传统渔业存在排斥性,牧场和风电自身的造价、日常维护费用也较高,如Mikkola介绍了波的尼亚湾一个结合了风能和鱼类养殖的多用途平台的案例研究,投资成本主要来自风力发电和平台建设,研究表明附着了鱼笼的风电结构方案增加了成本。因此与海洋牧场的融合既要尽量弥补包括渔业在内的损失,又要在后期能够覆盖高昂的建设维护费用,所以二者融合对经济效益的要求很高,这就需要多方合作,在经济鱼种选择、区域规划、效益评估等方面做到最好。 政策可行性方面来看,从发展清洁能源,实现碳中和的理念出发,我国颁布了一系列政策法规以扶持海上风电产业发展,以期引导海上风电产业快速形成规模,并实现平价并网输电。其中间接政策是运用经济杠杆进行引导和管理,包括金融支持、上网电价补贴、税收优惠、科研鼓励等。我国对海上风电的投入主要体现为上网电价补贴和科研专项经费支持,但2020年1月,《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》中明确新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围。邓江锋等基于演化博弈理论,分析研究了海上风电企业和政府在海上风电产业是否补贴问题上的演化博弈过程,认为当前海上风电全面退补为时过早,海上风电还难以在2022年做到平价上网,退补导致企业成本压力巨大。 此外,我国尚未对海上风电做出专门立法,由于风电法律规范过于笼统、粗放,导致了我国在海洋资源规划上缺乏法律保障,在海上风电开发规划上没有充分考虑渔业资源、军事需要、海洋环境等各系统、各行业的统筹布局。例如,浙江瑞安海上风电场项目选址就进行过多次重新规划,这必定对评估、勘察、招标工作有一定阻碍作用。没有对海上风电由近海岸向深海发展的导向进行明确规定,这会给海上风电规划发展的一致性带来阻碍,海上风电的审批、规划、建设缺乏有力的法律保障,容易使得海上风电布局碎片化。 对于风牧融合,我们关注到中华人民共和国农村农业部在回复人大代表意见时提到,虽然科学界正在开展研究,但还没有系统的成果,风电是否会对海洋牧场中渔业资源产生影响需要长期监测评估,目前还不具备从国家层面出台相关政策和规划的基础条件。海上风电在退补政策和缺乏规划立法依据的背景下,与牧场的融合势必面临更多阻力。海上风牧的融合也需要系统性成果得到国家政策层面的扶持。 * 转载自公众号“海洋开发咨询”。

客服电话 (点击复制)

18150019696

微信公众账号

微信扫一扫加关注

顶部