2023年12月24日,爱达邮轮有限公司旗下首艘国产大邮轮“爱达·魔都号”于上海吴淞口码头停靠期间举行启航仪式,并通过两次试运营航次,为2024年1月1日商业首航做准备。继意大利、德国、法国、芬兰之后,中国成为世界上第五个能够建造大型邮轮的国家。“爱达·魔都号”全长323.6米,总吨位13.55万吨,拥有2125间豪华客房和套房,满载可容纳5246名宾客。船上有中国最大的海上免税店,还有26间各具特色的餐厅及酒吧,共有超过400道中西经典和创新融合菜肴。2023年1月22日,“探索一号”科考船搭载“奋斗者”号全海深载人潜水器,在位于东南印度洋蒂阿蔓蒂那海沟最深点完成深潜作业后,成功回收。这是人类历史上首次抵达该海沟的最深点,由此拉开了对该海沟系统科学考察的序幕,对全球深渊科学的发展具有十分重要的意义。“奋斗者”号全海深载人潜水器是中国“十三五”国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项的核心科研任务。2020年11月在西太平洋马里亚纳海沟海域,“奋斗者”号完成全部万米海试任务,并创造了10909米的中国载人深潜纪录。

2022年6月17日,我国第三艘航空母舰下水命名仪式在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮出席仪式。

经中央军委批准,我国第三艘航空母舰命名为“中国人民解放军海军福建舰”,舷号为“18”。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,满载排水量8万余吨。该舰下水后,将按计划开展系泊试验和航行试验。

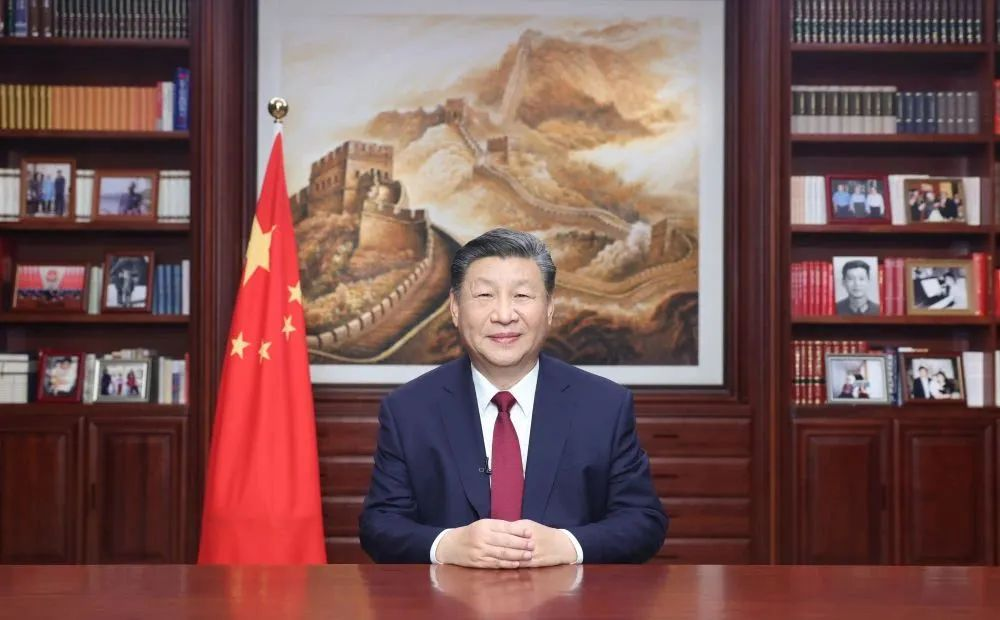

2019年12月17日,我国第一艘国产航空母舰山东舰在海南三亚某军港交付海军。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席交接入列仪式并登舰视察。这是习近平向海军接舰部队授予军旗。经中央军委批准,我国第一艘国产航母命名为“中国人民解放军海军山东舰”,舷号为“17”。2018年5月13日7时许,我国第二艘航母从大连造船厂码头启航,赴相关海域执行海上试验任务。主要检测验证动力系统等设备的可靠性和稳定性。据了解,自去年4月26日下水以来,第二艘航母建造工作按计划稳步推进,完成了系统设备调试、舾装施工和相关系泊试验,具备了出海试验的技术条件。2018年10月20日 国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在湖北荆门成功水上首飞 。作为我国大飞机“三兄弟”之一的大型水陆两栖飞机AG600,承载着国家和民族的使命。AG600飞机的陆上、水上成功首飞,是航空工业大力实施创新驱动战略,加快建设制造强国和科技强国取得的又一个标志性成果;是继我国自主研制的大型运输机运-20实现交付列装、C919大型客机实现首飞之后,在大飞机领域取得的又一个重大突破,填补了我国在大型水陆两栖飞机的研制空白。AG600是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要,首次研制的大型特种用途民用飞机,是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备,对提升国产民机产品供给能力和水平,有效促进我国应急救援航空装备体系建设的跨越式发展,助推海洋强国建设具有重大意义。2017年9月28日,山东青岛市李沧区的海水稻研发中心迎来了袁隆平院士团队培育的海水稻首茬开镰。现场对试种的多种耐盐碱水稻材料进行了小区域收割、除杂、测水分等工作,最终测得编号yc0045的水稻材料亩产量为620.95kg,远超预期产量。海水稻的种植成功为保障粮食安全,加速农业产业升级具有积极意义。“海水稻”是耐盐碱高产水稻,能够在海水中生长的水稻。在现有自然存活的高耐盐碱性野生稻的基础上,利用遗传工程技术,选育出可供产业化推广的、利用初级淡化(1%盐度)海水灌溉条件下、能正常生长且产量能达到200kg/亩的水稻品种。2017年4月26日上午,中国第二艘航空母舰在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行下水仪式。我国首艘国产航母2013年11月开工,2015年3月开始坞内建造。出坞下水是航空母舰建设的重大节点之一,标志着我国自主设计建造航空母舰取得重大阶段性成果,中国成为世界上为数不多的能够自行建造航母的国家。

从1987年提出建设航母规划到自行研制出第一艘国产航母,中国用了30年的时间。这不仅体现出中国海军装备水平的跃升,更彰显中国国家整体力量的提升。

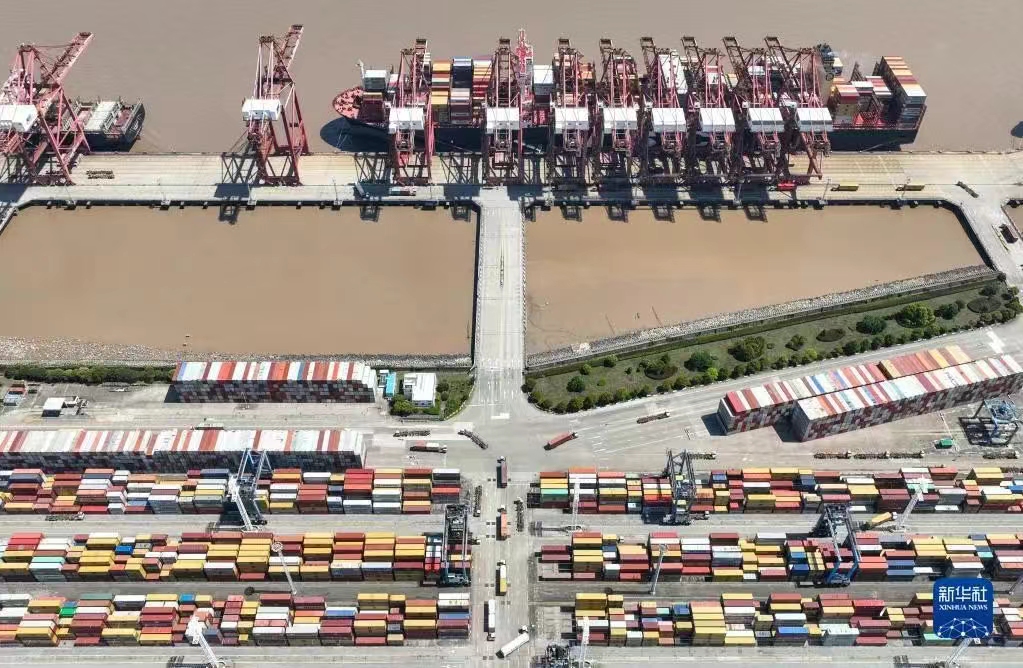

2017年年3月,由中国科学院沈阳自动化研究所自主研发的“海翼”号深海滑翔机,在马里亚纳海沟完成了大深度下潜观测任务并安全回收,最大下潜深度达到6329米,刷新了水下滑翔机最大下潜深度的世界纪录,为我国深渊科考提供了新手段。水下滑翔机是一种通过调节自身浮力和姿态以实现在水中滑行并对水体信息进行收集的新型水下机器人。这种新型的水下机器人具有低功耗、高静音的特点,可以对特定海域进行高精度大范围的水体观测,能够有效提高海洋环境的空间和时间测量密度,是现有水下观测手段的有效补充。2017年5月18日,我国南海神狐海域天然气水合物(又称“可燃冰”)试采实现连续187个小时的稳定产气。这是我国首次实现海域可燃冰试采成功。1立方米的可燃冰分解后可释放出约0.8立方米的水和164立方米的天然气,燃烧产生的能量明显高于煤炭、石油,燃烧污染却又比煤、石油小,更加清洁环保。南海海域是我国可燃冰最主要的分布区,全国可燃冰资源储存量约相当于1000亿吨油当量,其中有近800亿吨在南海。2017年12月10日,洋山四期自动化码头正式开港。这个耗时3年建设、拥有7个大型深水泊位的“超级工程”将成为世界最大的自动化集装箱码头。作为上海港最“年轻”的码头,洋山四期自动化码头岸线和占地面积比前三期都小,但却更为瞩目,也承载着更多期待——这是世界上智能化程度最高的自动化集装箱码头之一,也是全球一次性建成投运、单体规模最大的自动化集装箱码头,被誉为“集大成之作”。2017年7月7日上午,伶仃洋深处港珠澳大桥西人工岛上旌旗招展,云帆飞扬。世界最长海底沉管隧道——港珠澳大桥海底隧道贯通,也标志着先后经历13年论证、设计、施工的“世纪工程”主体工程贯通。一桥飞架粤港澳三地。历经30多年发展,大珠三角区域经济一体化不断升级,“粤港澳大湾区”由此实现“闭合”。港珠澳大桥全长55公里,由桥、岛、隧和粤港澳连接线组成,是当今世界最长跨海大桥。因海面航道通航需要,以及受空中航路限高影响,大桥穿越伶仃洋主航道部分采用了海底沉管隧道结构。海底隧道长6.7公里,最深处超过45米,由33节巨型沉管和重达6000吨的“最终接头”连接而成,每一节标准沉管长180米,重达8万吨。岛隧工程是大桥的控制性工程,是迄今世界长度最长、埋入海底最深、单个沉管体量最大、使用寿命最长、隧道车道最多、综合技术难度最高的沉管隧道工程。