《声呐进化史:潜艇"耳朵"的涅槃之路》

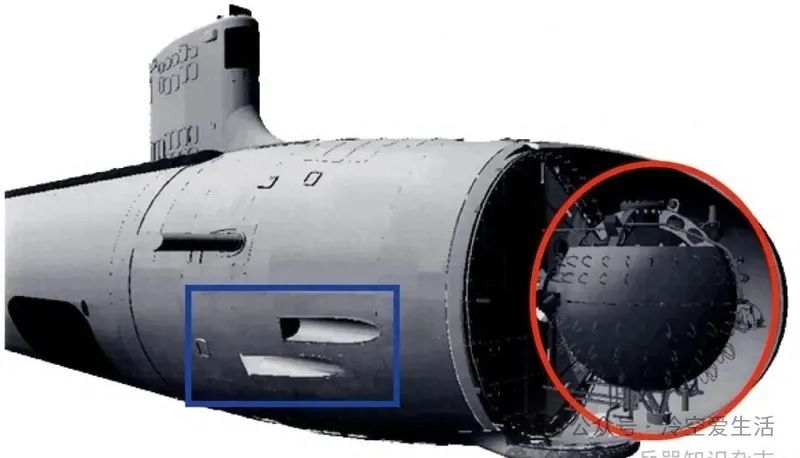

寒风凛冽的实验室里,声呐系统发出规律的"滴答"声。透过厚重的防护玻璃,能清晰看到水池中那个庞然大物的轮廓。直径超过6米、重达百余吨的BQQ-10球面型艇艏综合声呐,正在进行最后的调试。

这个庞然大物,就是"弗吉尼亚"级攻击核潜艇的"千里眼"。为了容纳它,设计师不得不把鱼雷发射管挤到两侧。这个看似笨重的设计,实则暗藏玄机。

时光倒流至1950年代,潜艇声呐还处于萌芽阶段。那时的艇艏综合声呐,就像婴儿睁开的第一双眼睛,朦胧而充满希望。艇艏空间充裕,远离动力系统的噪音干扰,成为声呐安家的理想之地。

随着潜艇静音技术日新月异,声呐系统面临新的挑战。捕捉目标发出的低频水声信号,需要更大的功率和更宽的声学孔径。艇首综合声呐已经被逼到极限,设计师们绞尽脑汁,终于灵光一闪。

1970年,美国海军的实验室里,一条奇特的"尾巴"引起轰动。这就是BQR-15型拖曳线列阵声呐,它像条灵活的海蛇,从潜艇艇侧后方探出,长度可达数百米。远离艇体噪声的干扰,让它听得更准、更远。英国皇家海军的"机敏"级潜艇装备的拖曳线列阵声呐,探测距离更是惊人地达到1000千米。

正当拖曳声呐大显身手时,舷侧阵声呐悄然登场。1960年代中期,美国研发出平面布局的新型声呐阵,像蝴蝶的翅膀般贴着潜艇两侧。经过二十余年的打磨,1987年7月,具备被动测距功能的BGQ-5舷侧阵声呐在"奥古斯塔"号核潜艇上完成海试,揭开了新的篇章。

看看澳大利亚海军的"柯林斯"级常规潜艇,三段式平面阵和一体式共形阵的舷侧声呐系统,犹如潜艇两侧的"耳廓",精确捕捉着海洋中的每一丝波动。这些大面积的舷侧阵声呐,无声地诉说着澳大利亚远海作战的雄心。

三种声呐各展神通:艇艏综合声呐像个全能选手,主被动功能齐全;舷侧阵声呐是个耐心的倾听者,专注于中低频探测;拖曳阵声呐则是个远程斥候,低频探测的能手。

声呐的进化史,映射着人类探索海洋深处的执着。从最初的简单探测,到如今的多维感知系统,每一步都凝聚着科研人员的智慧结晶。这场技术革新仍在继续,未来的海洋深处,还有多少秘密等待揭晓?

潜艇的"耳朵"在进化,科技的脚步永不停歇。实验室里的"滴答"声依旧,昭示着新一代声呐技术的破晓时分。

本文转载自智慧海洋公众交流平台公众号