1974年8月1日,中国第一艘核潜艇“长征1号”正式列入海军战斗序列。1988年9月,中国海军核潜艇水下发射运载火箭试验圆满成功,中国成为继美、苏、英、法之后,世界上第五个拥有核潜艇,并具备核潜艇水下发射运载火箭能力的国家。

1958年6月13日,苏联援建我国的第一座实验性重水反应堆达到临界,标志着我国第一座核反应堆达到正常运行水平,主管科学技术和军工生产的中央军委副主席聂荣臻元帅,决定向中央建议研制核潜艇。

6月18日,聂荣臻在军委会议室召集军队和地方相关部委领导开会,讨论核潜艇研制及相关机构组建问题;6月27日,《关于开展研制导弹原子潜艇的报告》送到了聂荣臻办公室,这是中国核潜艇工程的第一份文件,聂帅当即签发上报;6月28日,周恩来对报告作了批示;6月30日,毛泽东和中央常委圈阅批准了报告。十天后,核潜艇总体设计室成立,对外称造船技术研究室;二机部(核工业部)成立了潜艇核动力设计组;研制核潜艇的其他设计机构也都在当年的7、8月间相继成立。

此时,距1954年1月美国第一艘核潜艇“鹦鹉螺”号下水仅四年半时间,中国核潜艇研制工程正式启动。这个时候,中国的“核原子”研究才刚刚起步,我们手里还没有原子弹。

按中国当时的战略武器研制的排列,是“两弹一星一艇”。核潜艇排在“两弹一星”之后,研发代号为09工程。

然而,连续三年的自然灾害,国家财政无力同时承担两弹一星一艇的研发工作。与此同时,中苏关系破裂,09工程只能被调整下马。二机部研发潜艇核动力的科研人员,大部分被充实到原子弹研制一线,核动力设计组组长赵仁恺,也被派到西北大漠深处,参与我国第一座石墨水冷生产堆的设计与安装。

即使在如此困难的条件下,二机部领导(部长宋任穷、副部长刘杰、钱三强)也作出了一个在今天看来可以被称为远见卓识的决定:为保留一支四十人左右的研究潜艇核动力的科研队伍,专门成立了一个编号为47-1的研究室,由我党早期农民运动领袖彭湃的儿子、苏联留学归来的彭士禄任主任。彭士禄后来成为我国第一艘核潜艇总设计师。

1963年10月,47-1被国防部第七研究院(舰艇研究院)院长刘华清将军(后任海军司令员、中央军委副主席)接收到七院,与七院的09技术研究室组成第15研究所,即潜艇原子能动力工程研究所,编号715所。09室的黄旭华副总工程师后来也成为我国第一艘核潜艇总设计师。

为了更好地保存这支科研队伍,刘华清将这批科研人员转为现役编制成了军人,授予了军衔,彭士禄被授予了中校军衔。

1964年10月16日,我国第一颗原子弹在新疆罗布泊爆炸成功后,中央决定重新启动核潜艇研制工作,09工程成为当年开始的大规模三线建设的重中之重。

核潜艇,最重要的是潜艇内的核反应堆,是整个潜艇的动力之源。为了核潜艇一次建造成功,必须先建一个环境条件一模一样的陆上模式堆进行模拟实验。为了减少上艇风险,科研人员在大山深处建立了一个与海上环境条件一模一样的陆上模式堆,进行模拟试验。

中国的陆上模式堆建在哪里为好?按照三线建设“靠山、分散、隐蔽”的选址原则,二机部负责09工程的领导,翻开将各地域编了号码、专供三线建设选址用的四川地图,思量许久,最后指向了编号为9的地区——青衣江边的夹江县南安公社。在9号地区建09工程,909基地由此得名。

1935年5月25日,林彪聂荣臻麾下的一军团一师一团一营营长孙继先等十八名红军战士,在四川安顺场孤舟强渡大渡河,为中国工农红军冲出绝境开辟出一条通道后,“十八勇士”成为一个特定量词。

三十年后,1965年5月,中国西部崇山峻岭间,十八勇士身影再现:四川夹江,一支十八人的先遣队,悄然在南安公社的密林中安营扎寨,挖土推石,在大旗山下的青衣江畔,挂出了“西南水电研究所”的牌子。

1965年3月,715所划归二机部,成为二机部第一研究设计院。5月,第一研究设计院调派十八人的先遣队进驻四川夹江县南安公社。7月,建设大军陆续开进南安;8月,中央正式批准工程开工。至此,在奔流不息的青衣江畔的山林中,开建了1960年代中国三线建设中一个极其重要、不可替代的项目:核潜艇陆上模式堆工程。

1970年5月至7月,核潜艇陆上模式堆进入调试阶段。

1970年,7月26日下午5时许,中国核潜艇陆上模式堆首次实现核能发电,至8月30日达到满功率运行。这是中国核动力发展划时代的一刻。

1970年8月30日,在四川西南部的大山深处的“909”基地,由中核集团中国核动力研究设计院设计研制的核潜艇陆上模式堆顺利达到满功率,发出了中国第一度核电!这意味着,新中国第一艘核潜艇的心脏——核动力装置开始运行了!

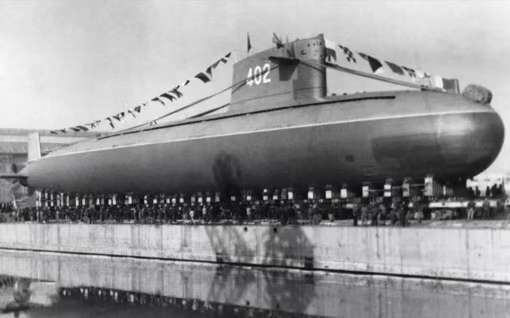

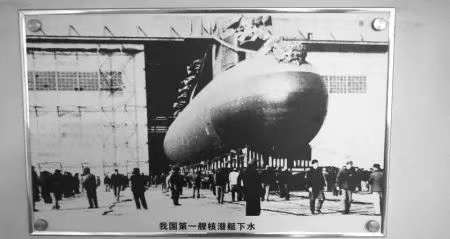

1970年12月26日,中国人自行研制设计的第一艘核潜艇正式下水。

1974年8月1日,中央军委发布命令:将第一艘核潜艇命名为“长征一号”,正式编入海军战斗序列,隶属中国海军北海舰队。

1985年11月,某核潜艇开始了我国核潜艇首次最大自给力考核试验。90昼夜,数万海里,官兵们一举创造了新的长航纪录,标志中国核潜艇作战能力迈上新台阶。

1988年4月,某核潜艇奉命执行极限深潜任务,包括最大深度潜航、水下全速航行和深水发射鱼雷等项目。

1988年9月,某核潜艇潜入大海,执行水下发射运载火箭试验任务。火箭准确落在太平洋预定海域,试验获得圆满成功。

2003年9月,由于服役期满,401艇光荣退出现役。我国先后突破多项关键性技术,成为世界上具备成功实施核潜艇安全退役的少数几个国家之一。该艇经过了彻底的去核化处理,相关指标完全符合国际标准,达到博物馆对外展览要求。2016年10月,401艇进驻中国海军博物馆,内部修整后于2017年4月24日向公众开放公开展示。

本文转载自公众交流平台公众号