据《解放日报》报道,近日,上海市杨浦区人民建议征集办组织对话会,请来上海复兴岛上的居民代表和杨浦区人大代表、政协委员等,就复兴岛发展问计于民。

据了解,上海正加快推进城市科技创新建设工作,积极探索人工智能技术与国土空间治理深度融合新路径,通过借鉴“量子化”和“量子纠缠”等概念,创新提出建设“量子城市”目标,为推动形成超大城市智慧高效治理新体系提供有力支撑。就在去年年底,“上海量子城市时空创新基地”在复兴岛举办开启日活动,上海量子城市时空创新重点实验室正式揭幕。

根据上海市相关部门的规划,上海将以复兴岛为基地,集聚高校、科研院所、头部企业及行业机构等,协同研究攻关,构建时空基座,打造标杆场景,培育产业集群。一时间,复兴岛这座上海城市建设的“留白岛”成为了“顶流岛”,量子之城、未来之城究竟如何规划布局,又将怎样建设,已引发广泛讨论。

就在复兴岛上,曾经还有一家历史悠久的船厂,她的命运也将迎来新生。原中华造船厂的历史可追溯至大中华造船机器厂时期。1926年,造船工程师杨俊生凭借向浙江实业银行的5000元贷款,收购了因经营不善而倒闭的上海东华造船株式会社的部分设备,从而独立创办大中华造船机器厂。1931年,由于英租界当局逼迫,大中华造船机器厂不得不迁至周家嘴岛(今复兴岛)建立新厂。之后在淞沪战争中,该厂被日军强占。后经杨俊生不懈努力,最终成功夺回了工厂。1937年8月,日军占领上海,大中华造船机器厂又被日军强占。抗战胜利后,该厂被当局接收,1946年船厂归还杨俊生。到了1953年1月,该厂实行公私合营,后更名为公私合营中华造船厂股份有限公司,简称公私合营中华造船厂。

1953年至1956年6月间,共有14家私营小厂相继并入中华造船厂,而在1960年,又有2家公私合营小厂加入。1966年11月,中华造船厂更名为东方红造船厂。到了1973年1月,经过多次更名与改制,最终定名为中华造船厂。2001年4月,原沪东造船厂与原中华造船厂合并重组为沪东中华造船,成为中船集团旗下核心造船企业。

如今的中华造船厂已经化身为杨浦滨江复兴岛段滨水公共空间,成为一座船台公园。这里坐拥1.3公里黄浦江岸线,20余座塔吊龙门架夹道矗立直抵江畔。复兴岛形似弯弓,船台公园则成为这张“弓”的核心。公园里每一处工业遗迹都在述说着中国船舶工业的历史传奇,散发出中国造船浓厚的历史底蕴。

据了解,原中华造船厂船台公园经过近一年的改造,预计将于今年对公众开放。届时,船台公园紧邻上海量子城市时空创新基地,将成为上海这座城市连接历史与未来的独特地标。

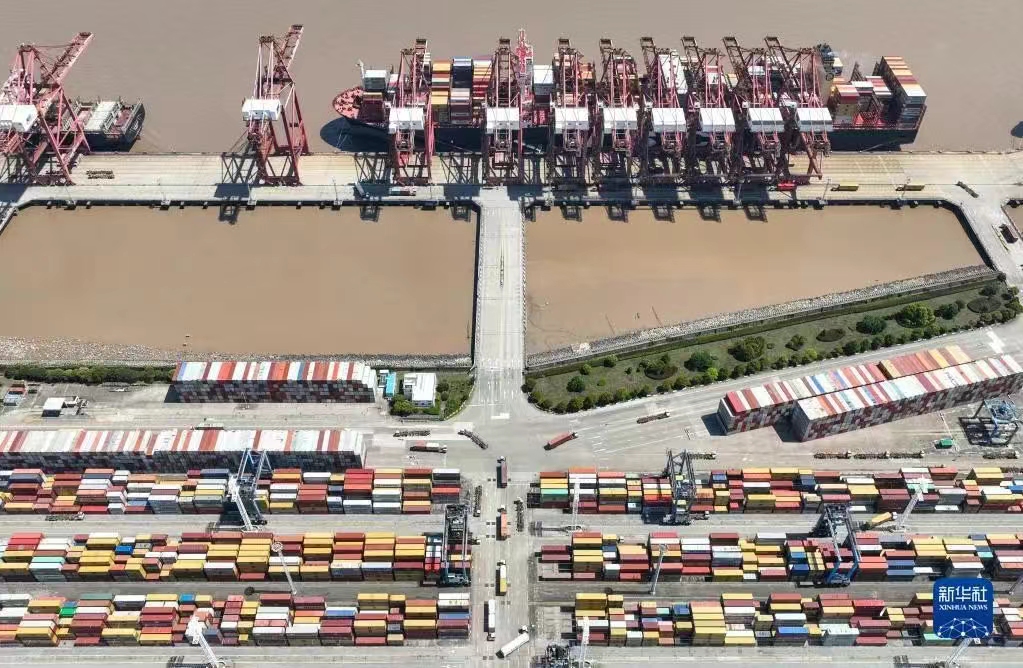

复兴岛位于杨浦滨江的黄浦江下游,距吴淞口约6公里,整体呈月牙形,土地面积约1.31平方公里,是浦江内唯一的封闭式内陆岛。作为上海中心城区唯一真正意义上的“岛”,复兴岛绝对算得上稀缺资源。正因如此,上海长期以来对其规划建设都本着“前瞻审慎”原则,不敢轻易开发。《上海市城市总体规划(2017-2035年)》更是将复兴岛列为“战略预留区”,原则上不进行大规模改建、扩建和新建。

机遇在今年到来,按照今年3月发布的《杨“数”浦新质秀带创新区建设方案》,上海将推进复兴岛等重点区域建设,加快上海量子城市时空创新重点实验室等建设,围绕复兴岛打造全球一流创新功能的水岸。此外,根据杨浦区相关部门此前的调研和研讨,该区域将构建以复兴岛为核心,南北两翼向中部逐步推进的“一岛两翼”格局,实现南翼先发起势、北翼联动跟进、最终在复兴岛集成展示。

据介绍,量子城市将更注重与人工智能结合,打造时空三维智能体,提升国土空间利用效能,实现虚拟和现实之间的互相感知、互相反应。

而对于岛上包括原中华造船厂工业遗存在内的设施如何利用,杨浦区规划资源局正积极谋划,目前正在开展的复兴岛全球设计大赛对此也有涉及。船台公园在未来开放过程中也将会持续兼顾社会效应和文化价值,发挥其工业遗产与现代元素相结合的特点,实现与量子城市、未来城市的交相辉映。

根据报道,上海市有关部门将就复兴岛的规划发展进一步征求市民建议,预计今年9月,“顶流岛”建设的阶段性成果就将呈现。

本文转载自中国船舶报公众号